《播火者——中共党史学科奠基人何干之生平事迹展》已于6月23日开幕,该展览运用200多张历史图片,配以数十本著述,图文并茂地从“台山马列主义启蒙者、用笔和口战斗、延安岁月、从华北联大到华北大学、新中国的红色教授”五个部分,全面展现了何干之心怀家国、敢为人先、实事求是的光辉一生。

内容亮点

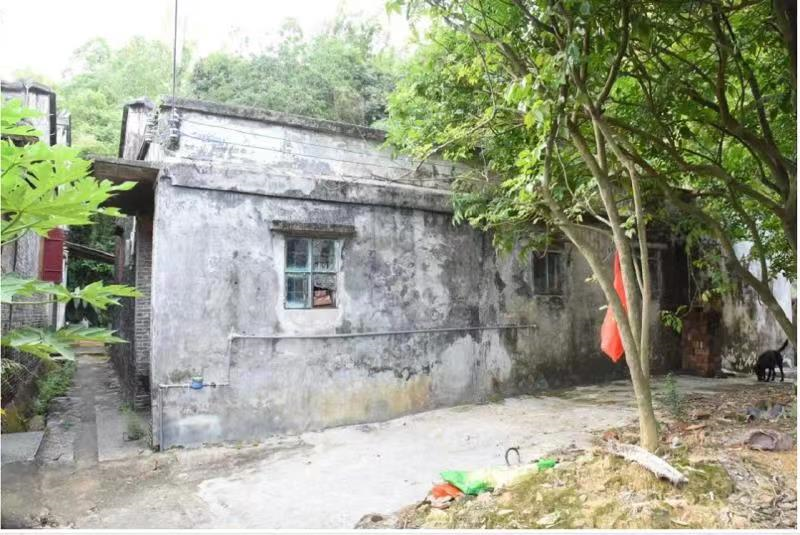

(左)台山台城筋坑常兴村 (右)台山台城筋塘口村何干之故居

何干之(本名谭毓均,笔名谭秀峰、谭卫中、杜鲁人、何干之),1906年4月11日生于台山台城筋坑常兴村一个美国华侨家庭,后迁居于塘口村,在台山生活了20多年。

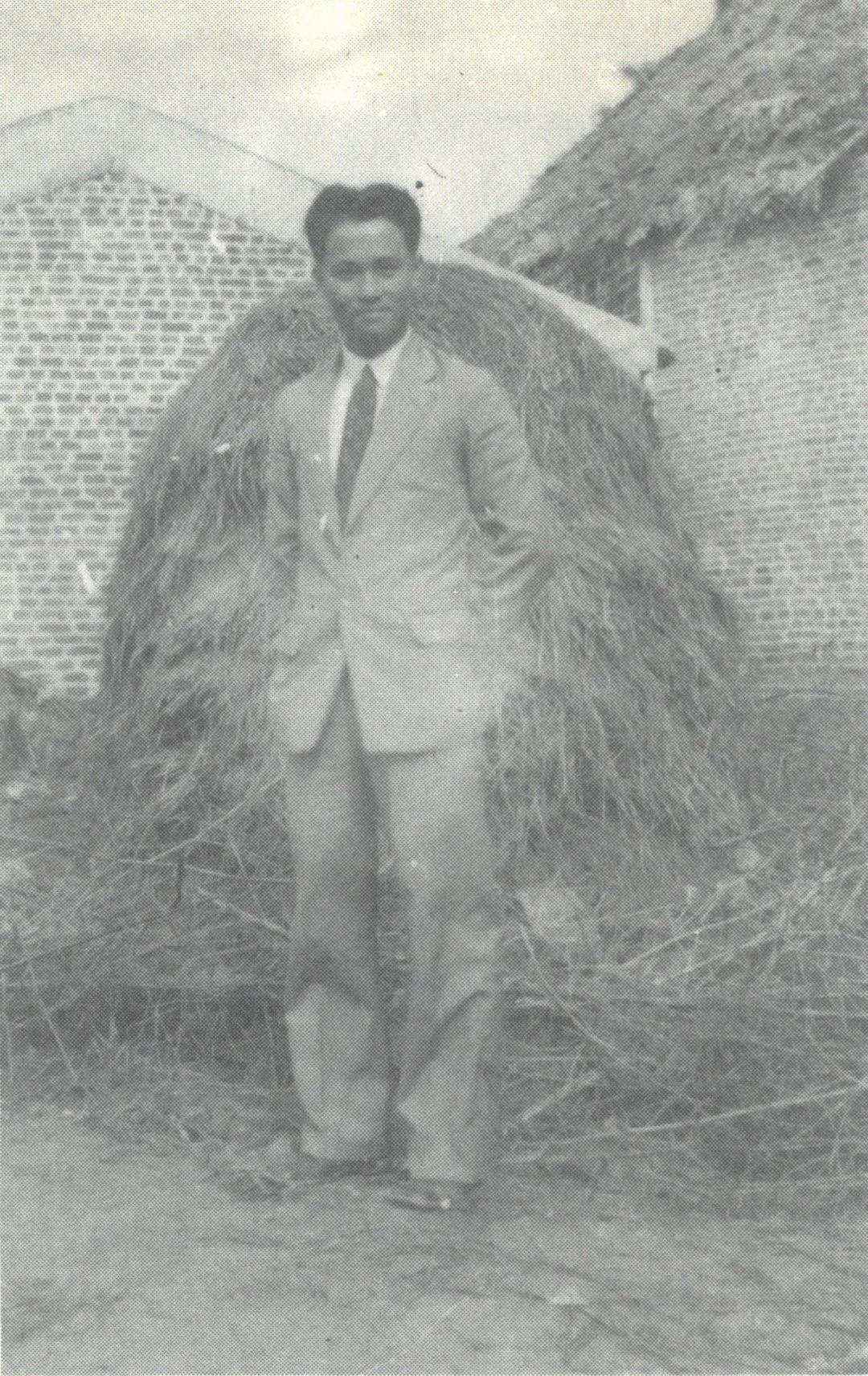

(左)何干之在祖屋前 (右)朱伯濂(曾任台山一中校长)

1930年暑假,留学日本的何干之、朱伯濂回到家乡台山,在台山县立中学(现台山一中)举办台山青年暑期学术研究班,何干之主讲《现代世界观》,朱伯濂讲新文学,这是马列主义理论在台山最早的一次有组织的传播活动。他们的革命启蒙教育深刻影响了林基路、黄新波、李云扬等一大批台山有志青年走上革命征程。林基路称何干之、朱伯濂是“终生难忘的教师”。

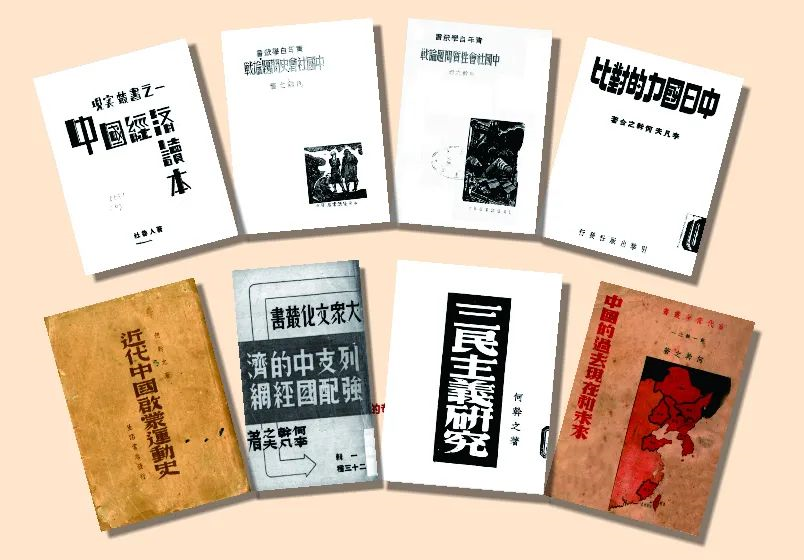

亮点二:系统梳理何干之的学术成就

1930年代中期,何干之在党领导的马克思主义社会科学运动中,以一个战士的姿态,奋笔疾书。从1936年6月至1937年7月间,出版4本专著(合著),发表多篇论文达几十万字。这是何干之一生中理论著述最丰硕的时期。

亮点三:回顾何干之与毛泽东同志的往事

1937年10月初,何干之到达延安后,受到毛泽东、张闻天等人的宴请。毛泽东说:“由上海到延安是经历了两个地区,两个历史时代,希望大家认真在革命斗争中锻炼,用笔和口继续战斗,对革命继续有所贡献”。何干之备受鼓舞,更加自觉将理论研究融进革命事业中。

何干之在关中栒邑县看花宫写作

1939年,因何干之的理论学术水平较为出众,毛泽东曾想要他担任理论秘书,但何干之考虑再三,感到自己是刚从上海来的文化人,没有经历过革命战争的锻炼,怕不能胜任这些工作,后决定随华北联大到敌后去,接受民族革命战争锻炼。

1947年何干之在华北联大讲课(杜科村)

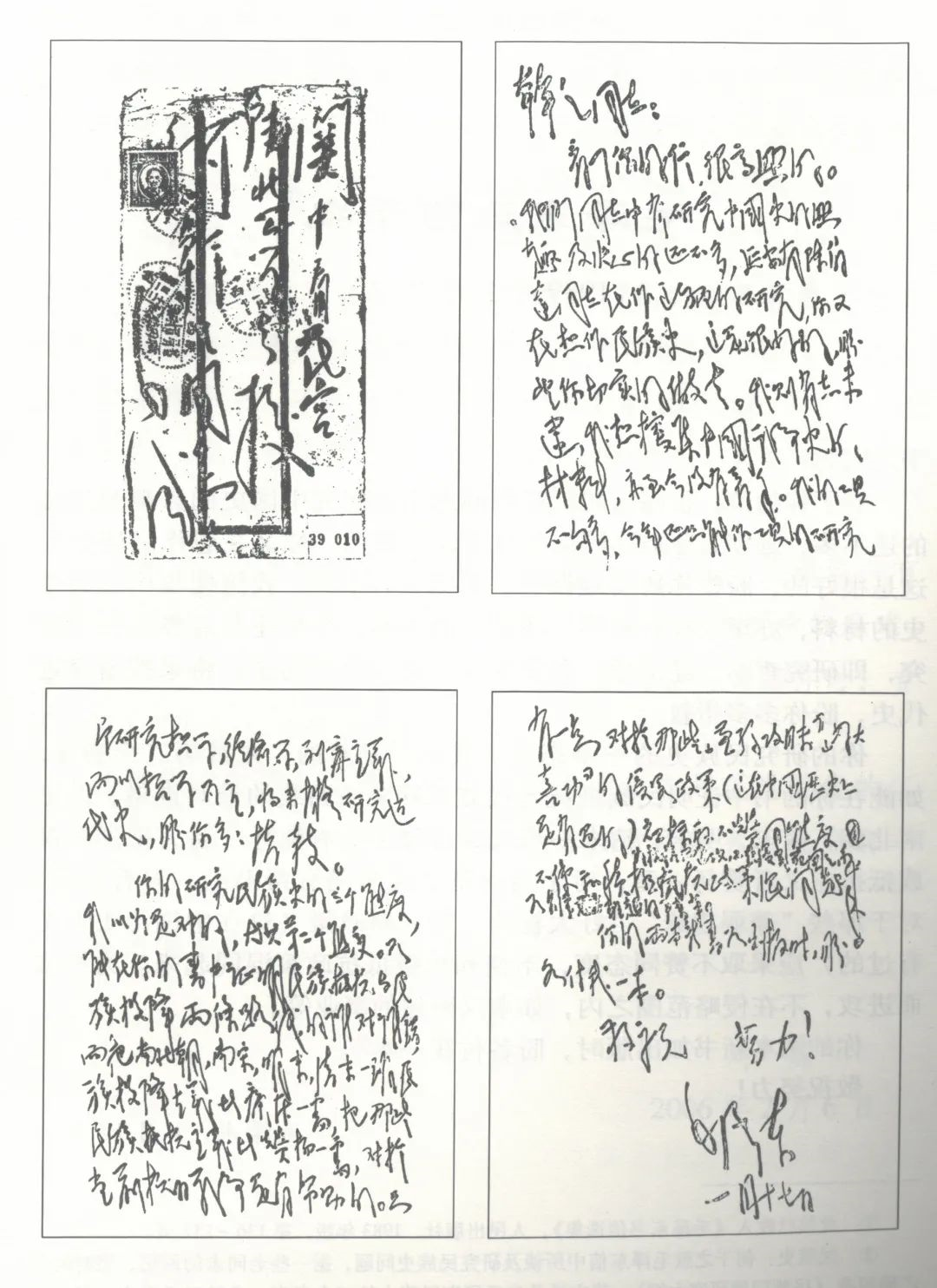

何干之曾设想写《中国民族文化史》,并拟定《民族文化问题研究大纲》。1939年1月,他把计划函告毛泽东,毛泽东复信表示支持,并提出宝贵意见。这封信何干之珍藏几十年,现藏于中央档案馆,1983年收入《毛泽东书信选集》。

1939年1月17日,毛泽东复信何干之

1956年,何干之与北京大学翦伯赞、向达,中山大学陈寅恪等一同被高教部评定为一级教授,这是对何干之学术成就的高度肯定。从1956年到1966年,何干之在人大的马列主义研究班、研究生班、教师研讨班中担任主讲,共培养本科毕业生763人,毕业研究生240人,毕业进修班和学习班学员540人,是中国革命史学科当之无愧的奠基人。

1956年的何干之

亮点五:总结何干之对中共党史学科的贡献

1950年何干之参与中国人民大学筹办工作。1958年7月,中国人民大学历史系中国革命史专业扩建成立中共党史系,何干之担任系主任。中共党史系是当时全国唯一的以中共党史命名、专门招收中国革命史(中国共产党历史)本科专业的学科系。

(左)中国人民大学开学典礼 (右)1953年中国人民大学中国革命史教研室1953年研究生毕业纪念合照,前排中者为何干之

更多展览亮点请大家到展览现场一一发现

温馨提示

1. 因疫情防控需要,本展览实施限流开放,提倡预约参观(个人及团体均可),预约电话:0750-5581886(请于工作时间9:00至17:00内预约)。

2. 每批预约参观人数上限为50人,为保障预约成功率,请提前两天以上预约。

3. 开放时间为周二至周日9:00至17:00(16:30停止入场)。周一闭馆维护(国家法定节假日和特殊情况除外)。

欢迎预约参观