马来西亚华人,是马来西亚的第二大本地民族;总数约有700万人,约占马来西亚公民中的23%,其中客家人有162万人,客家人为马来西亚华人第三大社群,而赤溪客家人有近10万人。早期移民至吉隆坡、雪兰莪和霹雳的赤溪人主要为矿工,由于20世纪锡矿业的经济重要性下降,许多人转向橡胶工业。而聚居在吉打、玻璃市的赤溪人,大都一直从事农业工作。赤溪人在马来西亚早期的开发与经济、社会发展中作出巨大贡献,同时也孕育出许多政治领袖、工商俊彦和文化交流。

在今日的吉隆坡华人圈中,赤溪北门村人“叶观盛”这一名字无人不晓。人们认识这个名字不仅是因为“雪兰莪甲必丹 ”(“甲必丹”意为“首领”)、“诰授中宪大夫”等荣耀的头衔,更多是因为这位赤溪客家人百多年来凝聚当地华人积极进取的精神力量。在吉隆坡街头,随便拉住一个当地华人,均能讲出一段关于叶观盛的故事,不难感受到强烈的尊崇。他的故事与被称为“吉隆坡王”的惠来客家人叶亚来一样在华人及其后裔群体妇孺皆知,在雪兰莪州深得人心,他们都是吉隆坡的奠基者,都是建设吉隆坡的功臣。叶观盛曾经担任雪兰莪甲必丹,是吉隆坡历史上有名的客家领袖。吉隆坡华人之中很大一部份是客家人,吉隆坡更被不少人称为“客家人的吉隆玻”、“有客家人开埠”的说法。客家话是华人圈中最是必不可少的一种语言,一条“叶观盛街”( JALAN YAP KWAN SENG )是从客家话的发音翻译过来命名的,以一个华人名字作为路名在吉隆坡属屈指可数,直入云霄的吉隆坡地标“双子星”就是耸立在叶观盛街的始端,足可见赤溪客家人叶观盛在今日吉隆坡人心目中的地位。

吉隆坡叶观盛街

叶观盛18岁随水客下南洋,在雪兰莪的一家锡矿场做矿工,后来以经营矿业起家,生意越做越大。1889年,他开办的矿场所雇劳工多达7千人,是当时雪兰莪州内最大的矿主。19世纪末,吉隆坡开展大规模的城市建设,叶观盛眼光锐利独到,开设砖窟,大量的建筑砖瓦均由其供应。

叶观盛热心于慈善事业,1881年,他捐巨资创建“培善堂”,施医赠药。1894年培善堂改名为同善医院,叶观盛捐出茨厂街的一间店铺,给该医院使用。同年,他与几位华裔领袖在“平民医院”( Pauper Hospital )内创建“大华楼”,收容年迈无依的华裔,给予医药和生活的照顾。

另外,叶观盛是吉隆坡维多利亚书院( Victoria Institution )的主要创办人之一。

为谋求同乡福利,叶观盛于1885年独资创立赤溪公馆,公馆既是赤溪华侨的落脚点,亦是其海外生活的避风港。公馆为赤溪华侨提供了全面的生活福利和各种庇护,帮助赤溪华侨逐渐融入了当地社会,更成为了孤悬海外的华侨华人的精神寄托。该公馆位于吉隆坡市中心地带的苏丹街,毗邻热闹繁华的茨厂街(吉隆坡的唐人街),该区域的店铺主几乎全是华人,其中大部份是客家人,一直销售清一色的中国商品。

吉隆坡赤溪大厦

吉隆坡唐人街(茨廠街)

雪兰莪沙登新村是雪兰莪州内最大的居住区,赤溪人有200多户约1500人聚居在该新村,村民以客家人居多,街坊之间以客家话沟通交流。早期,赤溪人大部份从事割橡胶、采矿工作,而现在的赤溪人基本上是做生意,从事餐饮、服装、日用品小贩、中药店等行业工作。雪兰莪州赤溪会馆邻近沙登新村集市,该集市是当地历史最悠久的集市,至今仍是周边住宅区居民青睐的采买地点,小贩几乎全是客家人,在这些小贩中随便可以见到赤溪人的身影。

“雪兰莪州赤溪会馆”牌匾

怡保市是马来西亚霹雳州的首府,因盛产锡矿而被称作“锡都”,怡保市居民以华裔居多,其中多数是来洗锡米的勤劳的客家人。 客家人的这次下南洋和以往的大迁徙不同,不是举族迁徙,绝大多数是个人前往。客家人在多次大迁徙过程中形成的团结互助、凝聚力量的核心功能在马来西亚客家华侨身上显现得尤为突出。当年离乡别井,漂泊异邦,举目无亲,孤苦无助,又缺乏祖国保护,因此客家华人尤其渴望与同族同籍的人抱团聚居。在怡保、瓜拉光的赤溪人非常完整的保留客家人的风俗习惯。

霹雳赤溪会馆

在马来西亚,从事锡矿业开采的以客家人为主,到了19世纪80年代,在怡保发现范围更大,储锡量更丰富的矿区,形成继雪兰莪之后第二波开发高潮,客家人便成为在怡保从事采矿业的主要群体。

锡矿的开采衍生了一批客家矿家,他们都以锡矿开采而发家,并且对于当地的社会公益建设有突出贡献,为表彰他们的功绩,怡保有6条街道以客家人的姓名命名。

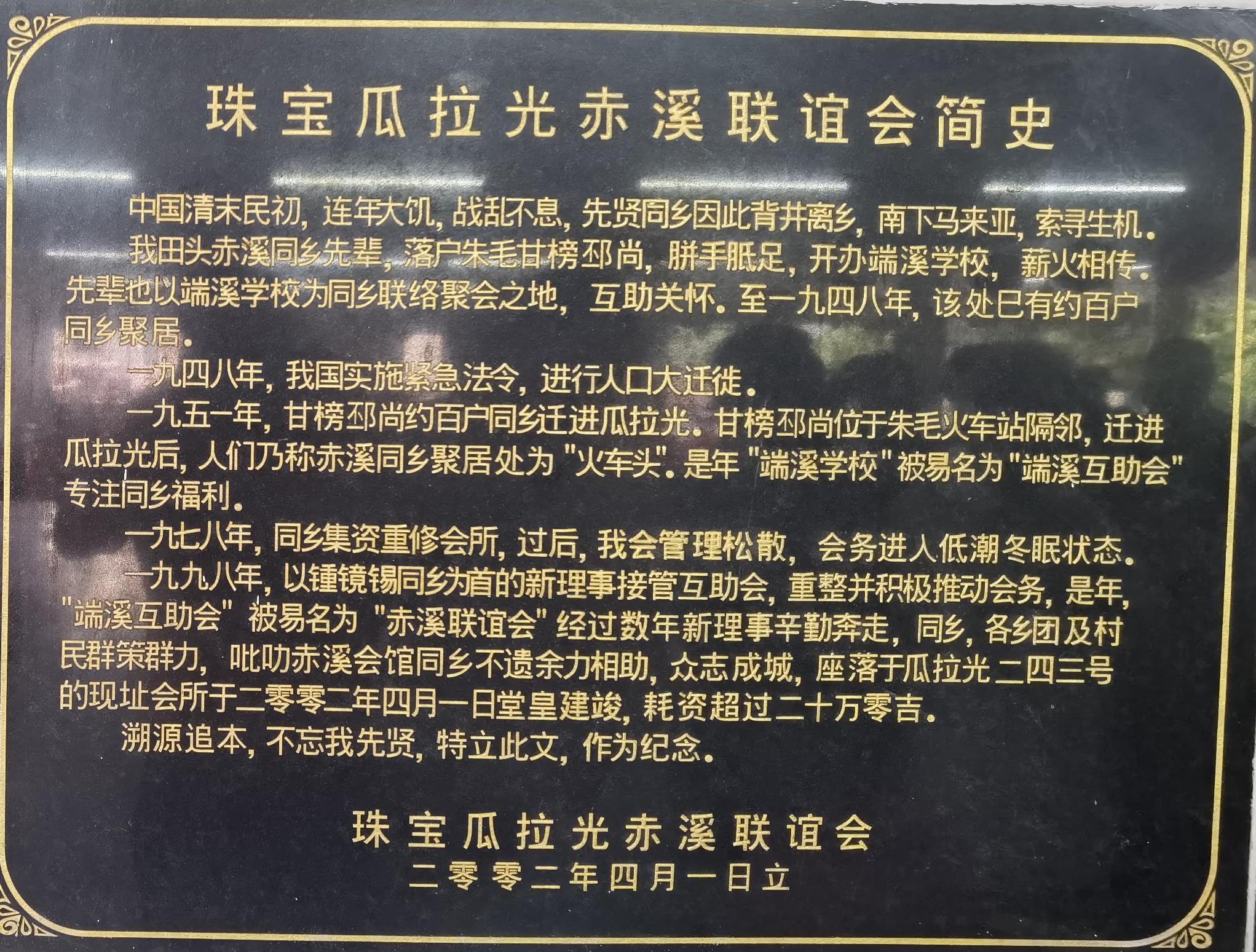

在19世纪广大客家人开采与经营下,霹雳州的锡矿业得到迅猛发展,锡矿的开采使之从人烟稀少的荒芜之地迅速繁荣起来,开辟和建设了许多新兴的市镇,成为马来西亚繁荣的现代经济区域之一。在这些新兴的市镇中,距怡保市仅15公里远,有个叫珠宝瓜拉光的地方,那里聚居着约1500人的纯赤溪人,其中的一条主要街道被命名为“赤溪街”( JALAN CHAK KAI )。聚居瓜拉光的赤溪人,是于清末民初,赤溪先辈先落户朱毛甘榜邳尚,至1951年因人口大迁徙,约百户同乡迁进瓜拉光。1948年,先辈于朱毛甘榜邳尚开办端溪学校,为同乡联络聚会之地,随着迁入瓜拉光,端溪学校易名端溪互助会,1998年再次易名为“珠宝瓜拉光赤溪联谊会”。

珠宝瓜拉光“赤溪街”

聚居在瓜拉光的赤溪人大都不算富裕,较大一部份的后裔从未回过中国,不知道自己的故乡是哪里,也没有相关亲人的音讯,但从他们心中流露出回中国寻亲的极度渴望,等待机会时刻准备着回归故乡怀抱,亲身感受祖国的富裕强大、先进发达、自由平等。

因马来西亚政府实施土著至上政策,华人的辛勤付出、贡献没有得到平等的对待,政治上没有参与感、无法融入主流社会,因此华人深刻体会到文化教育的重要性。随着市镇的发展及华裔人口的增长,在这些从热带丛林开辟出来的新兴市镇建立一些华文学校,这些华文学校的创办,对于继承与传播中华文化起到关键性作用。在马来西亚的华人群体中流行一句话——“宁卖祖宗田,不忘祖宗言”。瓜拉光的赤溪人格外热情,听说中国的“自家人”要到来,他们早早就安排好一批妇女“做糍做粄”恭候,忙前忙后地与会馆领导一起热情招呼我们,大有一种上世纪70—80年代家乡“做好事”摆酒席的意思。在怡保、珠宝瓜拉光特别感受到从语言到生活传统的浓郁“赤溪味”,除了丝毫没改变的赤溪客家话,在家乡很久没见着的诸如咸茶、木薯糖水、锅底糍等客家传统美食在此均能品尝到。

2007年在珠宝瓜拉光赤溪联谊会会馆门前合照留念

吉打州、玻璃市州最主要的经济为农业,盛产稻米,是马来西亚的米乡,得称“米都”。玻璃市因是面积最小的州,且毗邻吉打州,当地的华人习惯用“吉玻”来将这两个州合称。大部份区域河流密布,地势低平。初来此地的客家人,在这片林木遮蔽的处女地上,逐渐从河流两旁入手,开始居住和生产,以自己独有的坚韧精神,奋力开垦,借助中国的稻田耕作技术在这林莽山区极其艰苦的自然条件下,求得生存,并在此繁衍发展。聚居这两个州的赤溪人及后裔有1500多人,以从事“耕田捉鱼”的农业工作居多,且延续了赤溪的稻田耕作方式。他们具有强烈的宗族观念,为了适应环境,保持山地稻田耕作的延续性,增强团结和向心力,赤溪人先是加入来自同一祖籍地聚族而居的客家人的社会组织——吉打客家公会,然后于2000年创立自己的“吉玻田头赤溪会馆”。

吉坡田头赤溪会馆

在吉玻的赤溪人的意识中,家族是自己的归宿和依靠,务农是自己的本业,读书是光宗耀祖和向外发展的最佳道路。在这种价值观的支配下,较大一部份的赤溪人在条件允许的前提下逐渐移居吉隆坡等经济较发达的大城市寻求更大的发展空间,其后代不少人通过留学等方式移民到国外工作生活。吉隆坡赤溪公馆的前任会长胡应康和现任会长刘嘉德、署理会长罗伍洲就是于四五十年前从吉玻移居吉隆坡的。

客家人一直传承优良的“耕读文化”,鼓励通过读书改变命运,跻身主流社会,加入国家政治体系成为公务员,参与国家行政的各个领域。这些公务员中有一位杰出的代表,就是赤溪人曾敏凯,现任首相安华的政治秘书。曾敏凯曾是霹雳州和吉玻州议员,2018年成功当选吉打亚罗士打国席。他积极推动华裔进入政府行政部门,让华裔成为国家政府决策的重要分子,打破华裔被视为只在乎生意而已的误解。 (文/图:吴法通/傅文锐)

2024年5月6日于江门

作者:吴法通(江门赤溪同乡会会长)

敬请各位乡亲收藏赤溪客家文化网址:

http://www.tsinfo.com.cn/cxks/ (点击、收藏)

随时随地浏览赤溪文化

赤溪客家文化与您同伴

|