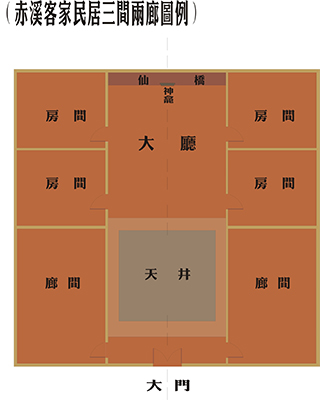

台山赤溪的客家人经过“五次大迁徙”才能由中原地区来到赤溪半岛驻足安家,一路走来,脚步匆匆!所以这里的民居大多为清末建筑,比较典型的有 “三间两廊” 、“上三下三” 和“ 三厅两井”;它们呈方形布局,乍一看,有点像常见的祠堂, 其形制接近北方传统的“四合院”,与福建和梅州地区客家围龙屋的恢宏大气相比较起来,只能算小家碧玉。 当地民居中,出现较早的“三间两廊”多数为泥砖屋和舂墙屋,即采用石灰,黄泥,糯米,禾秆草等材料,版筑造墙。

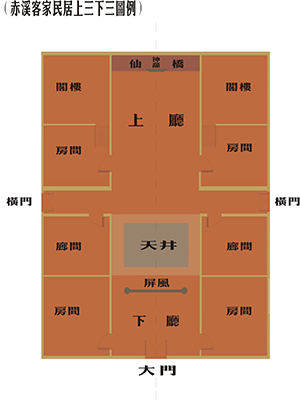

“上三下三”的用料讲究,外墙由青砖砌成,内墙又称“耙齿墙”,质量次之,能省就省,它跟客家人的勤俭有关。

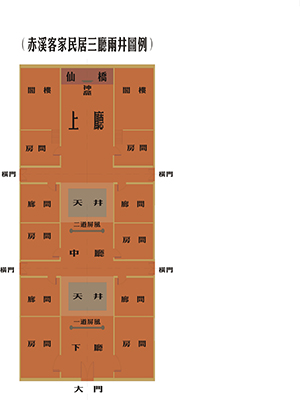

“ 三厅二井”的规模更大了,一般为大户人家拥有:

它设立两道屏风门,大门和祖宗牌位都在中轴线上,不想被人一眼望尽,与风水上的“聚气”有关。天井用于通风采光,四个角落都留有排水口,曰“四水归堂”,取肥水不流别人田之意。天井上面设防盗网,防止盗贼从顶入屋,地面铺设的石条皆为奇数,出水口的朝向设计十分考究。大门不是开在房子两侧而是开在房子的正中,这方面跟台山传统的乡村民居将大门开在房子两侧的“广府”形式差别很大。 对于房间的分配,客家人是按尊卑的。主人房一般安排在上厅的两侧,左侧高辈份,右侧次之,小妾住偏房小室理所当然;年轻人,佣人则住下厅的厢房,便于出勤和防卫。廊间一般用作厨房,储物。 这里的民居还有一个有趣的现象:大门口一般都留一个的拱形小洞,叫“狗洞”。内敛的客家人晚上把大门锁了,狗猫可以由小洞内外游走。花岗岩凿成的矩形小窗,它主要是作为瞭望、射击,便于用土枪等武器抗击来犯之敌。 客家民居自始至终、由表及里都凝聚着中原汉民族的文化因素。其中,门楣文化最具特色。 村民都喜欢贴春联,不同的姓氏有不同的堂号和堂联。过年时,全村各家宅第,都把姓氏写在门楣上,把祖上流传下来的特定联语巧妙地蕴含在楹联里面。一路走来,你会知道这家姓李,那家姓张;深究之下,你还可以知道他们祖上是从哪里迁徙过来的,出过什么大官!这也是赤溪民居一道独特的风景。 赤溪客家民居的堂号,大多和始祖居地、姓源发祥地、望族形成地有关,有的跟祖上的官名、德行有关。比如,李姓的"柱史堂",张姓”清河堂”,刘姓“彭城堂”,黄姓“江夏堂”,吴姓 “至德堂”……等等。还有,陈姓,钟姓,田姓,邬姓,赖姓的堂号皆为“颍川堂”,五姓同饮颍川水,十分有意思! 王姓的"三槐堂",上联“名扬五桂”,下联“庭植三槐”,使人一看就想起宋人王祜植槐树以明志:“吾子孙必有为三公者”;凌姓“河间堂”,上联“河间名宦”,下联“江左双旌”,古人以左为大,左丞右相,建筑物一概而同;长江以左,应属江苏、安徽等地方,同时,对联还提示我们:千万不要忘了他们祖上出了一位叫“凌统”的名宦。 亲仁村,又叫“兴仁里”,清末贡生朱玉銮据《论语·学而》:“汎爱众,而亲仁,行有餘力,则以学文”而取的村名。据亲仁村朱氏族谱记载,二十世祖文煌公乃宋朝理学家朱熹的五子炳公(始祖)的后裔,于咸丰六年土客械斗逃难至赤溪田头谋生立业,堂号为“沛国堂”,上联“鹅湖世泽”,下联“鹿洞家声”, “鹅湖寺”与“白鹿洞”是纪念朱熹与吕祖谦及陆九渊陆九龄昆仲的学术交流之地,以及颂扬他重建白鹿书院的业绩! 一个堂名,还可以是一个动人的故事。如杨姓的"四知堂",就是来源于汉代杨震夜拒贿金的故事。“天知,地知,你知,我知”,时至今天,当你想着贿诱别人的时候,还能装作不知道么?又如汉朝伏波将军马援后代的"伏波堂"、孔子学生曾参“三省吾身” 的"三省堂"、周敦颐“独爱莲之出于淤泥而不染”的“爱莲堂”。还有,罗姓“豫章道学;湘水名贤”;唐姓“毗陵望重;汗马功高”,毗陵是一个地名,现江苏常州一带;唐顺之乃当地抗倭英雄,散文家,具有较高的威望……这些宗族典故,往往能使后人缅怀先祖,激励斗志,奋发图强。 客家文化的传承,绝不仅仅依赖精神之物,具象的东西在任何时候都具有直观、生动的传承力量,诸如客家民居,堂号,姓氏联等,有如活化石一般,以其残存的文化形态、坚实的文化内质、丰富的文化内涵,长久地维系着它独有的文化传承力量,影响、教育着一代代客家人。 (谭楚明 朱立坚)

|